Re new

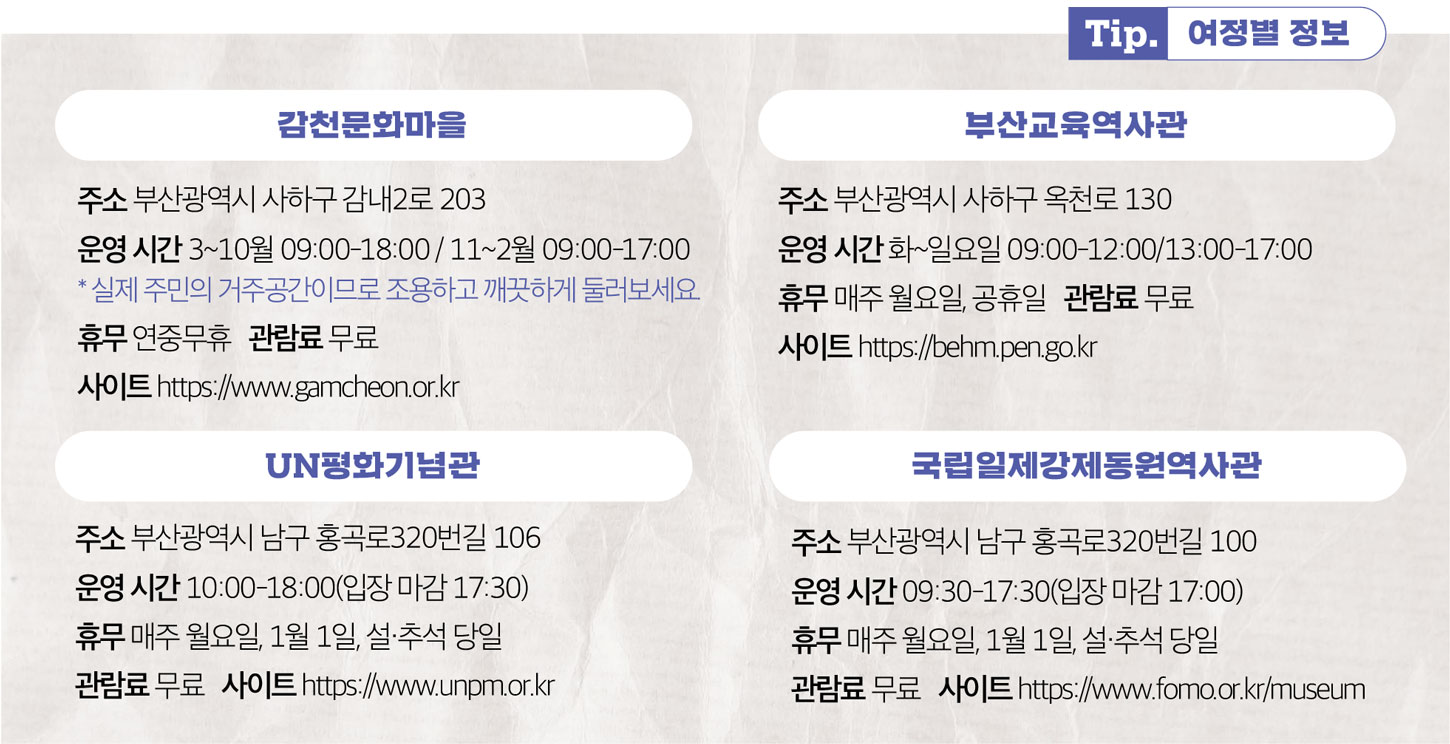

뜻있는 여정

전쟁의 기억 위에 핀

삶과 평화의 동산, 마추픽추

부산

1950년의 여름, 피란민들의 발길이 모여든 부산은 폐허 속에서도 삶을 일궈낸 임시수도이자 자유의 마지막 보루였다. 그로부터 75년이 흘렀지만, 부산의 언덕과 골목 곳곳에는 여전히 전쟁의 상처와 치유의 흔적이 겹겹이 새겨져 있다. 이번 여정은 고통의 기억 위에서 꽃피운 평화와 희망의 의미를 찾아가는 여정이다.

글 박선경 사진 최다영

피란민이 빚어낸 ‘기적의 언덕’

감천문화마을

하늘을 향해 계단식으로 올라가는 형형색색 지붕들. 첫 발을 내딛는 순간 마주하는 풍경은 마치 동화 속 한 장면처럼 아름답다. 하지만 이 무지갯빛 마을의 시작은 결코 아름답지 않았다.

6·25전쟁 직후 갈 곳을 잃은 피란민들이 산비탈 빈터에 판잣집과 천막을 치며 하나둘 터를 잡기 시작한 곳, 그것이 감천문화마을의 진짜 출발점이다. 절박한 생존의 공간이었던 이곳이 2000년대 마을 미술 프로젝트를 통해 ‘한국의 마추픽추’로 거듭나면서 연간 300만 명이 넘는 관광객이 찾는 부산의 대표 명소가 되었다. 주말은 물론 평일에도 좁은 골목마다 한국어, 영어, 중국어, 일본어가 뒤섞여 들린다. 하늘마루전망대에 올라 내려다보는 부산항의 푸른 바다와 알록달록한 집들의 조화는 숨을 멎게 한다. 절박했던 삶이 어떻게 예술이 되고 희망이 되었는지를 무언으로 증언하고 있다. 어린왕자 포토존, 감내어울터, 하늘계단을 하나씩 찾아가다 보면 마을 구석구석에 스민 피란의 숨결과 주민들의 삶의 온기를 고스란히 느낄 수 있다.

교실에 피어난 희망의 역사

부산교육역사관

감천문화마을 입구에서 도로 하나만 건너면 붉은 벽돌로 지어진 위풍당당한 건물이 눈에 들어온다. 2024년 3월 옛 감정초등학교 자리에 문을 연 부산교육역사관은 피란민들의 삶터 한복판에서 꽃피운 ‘배움의 역사’를 고스란히 담은 교육문화공간이다. 이곳은 부산시교육청이 2004년부터 20년간 정성스럽게 수집한 교육자료들을 바탕으로 탄생했다. 조선 후기부터 일제강점기, 한국전쟁기, 산업화 시기까지 부산 교육 150년의 발자취를 한눈에 조망할 수 있다.

현재 열리고 있는 특별전 〈부산의 학생들, 독립을 외치다〉(2026년 1월 25일까지)는 1919년 부산 3·1운동과 항일 학생운동을 조명한다. 책가방을 메고 거리로 나선 소년 소녀들의 용기와 의지가 전시물 하나하나에서 생생하게 되살아난다. 감천문화마을에서 목격한 피란민들의 생존 의지와 교육역사관에서 만나는 학생들의 항일 정신이 묘하게 겹쳐지며 깊은 울림을 준다

세계가 지켜낸 자유의 가치

UN평화기념관

UN특구 언덕에 오르면 22개국의 국기가 바람에 펄럭이는 UN평화기념관이 방문객을 맞이한다. 6·25전쟁 당시 대한민국의 자유 수호를 위해 목숨을 바친 UN 참전국과 참전용사들을 기리기 위해 2014년 건립된 세계 유일의 기념관이다.

전시 공간은 6·25전쟁실, UN참전기념실, UN국제평화실로 구성돼 있으며, 공간별로 전쟁 발발부터 정전, 참전국 활동, 유엔의 평화 유지 역할까지를 연대기 순으로 보여준다. 전시품에는 참전국 군복과 훈장, 전사자의 편지·사진 등 실제 유물이 다수 포함돼 있어 관람객이 당시 전장의 공기를 생생히 느낄 수 있다. 또한 곳곳에 배치된 디지털 영상과 멀티미디어 키오스크는 22개국이 한국전쟁에 참여하게 된 과정과 각국의 희생을 시각 자료와 인터뷰 영상 등으로 전달해 과거를 넘어 ‘현재 우리가 지켜야 할 평화’의 의미를 깊이 돌아보게 한다.

돌아오지 못한 이들을 위한

국립일제강제동원역사관

UN평화기념관을 나와 언덕 끝자락에는 2015년 개관한 국립일제강제동원역사관이 모습을 드러낸다. 전시장에는 피해자들이 남긴 편지, 군복, 명부는 물론 처음 공개되는 미공개 유물 10점과 구술 영상이 전시돼 있다. 스크린 속 생존자들은 말문을 잇지 못하고 긴 침묵 끝에 눈빛 하나로 전쟁과 강제노동의 참혹함을 증언한다. 특히 ‘군함도’라 불린 하시마섬의 모형과 사진 앞에서는 숨을 죽이고 발걸음을 멈추는 관람객이 많다.

5층 희생자의 넋을 기리는 위패관 ‘기억의 터’로 가는 길, 이름조차 제대로 남기지 못하고 스러져간 이들의 얼굴을 마주하자 피지도 못하고 꺾여버린 그들의 청춘이 못내 애달프게 다가온다.

이곳을 나설 때 우리는 깨닫는다. 기억은 상처가 아니라, 더 나은 세상을 위한 책임이라는 것을.

그 책임을 가슴에 품고 우리는 평화의 빛을 밝히는 새로운 여정을 그려 나간다.