Re connect

지식 산책

광복 80주년 기념

한국사능력검정시험 기출문제로 보는

역사와 보훈 지식

한국사능력검정시험 기출문제로 보는 역사와 보훈 지식

한글날 제정

글 편집실

[정답] ④번

문제의 (가) 단체는 조선어학회입니다. 조선어학회는 1921년 ‘조선어연구회’로 창립해 1931년 개칭했으며, 1929년에는 조선어사전편찬회를 발족해 『큰사전』 편찬에 착수했습니다. 이어 1933년 「한글 맞춤법 통일안」을 제정하고 잡지 『한글』을 발간했습니다.

광복 후에는 1940년에 발견된 훈민정음 해례본 기록을 근거로 한글날을 10월 9일로 확정했습니다. 따라서 정답은 ④번입니다. 이와 관련한 역사 지식을 한번 살펴볼까요?

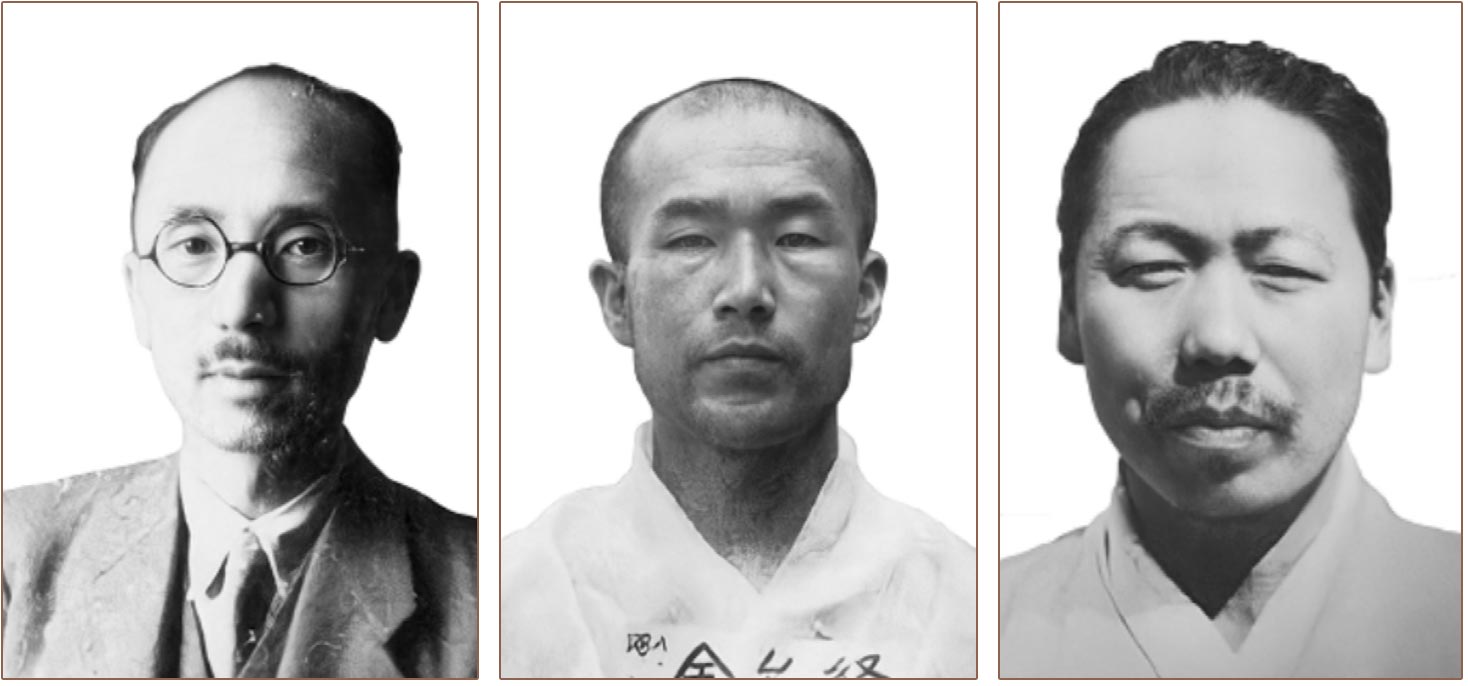

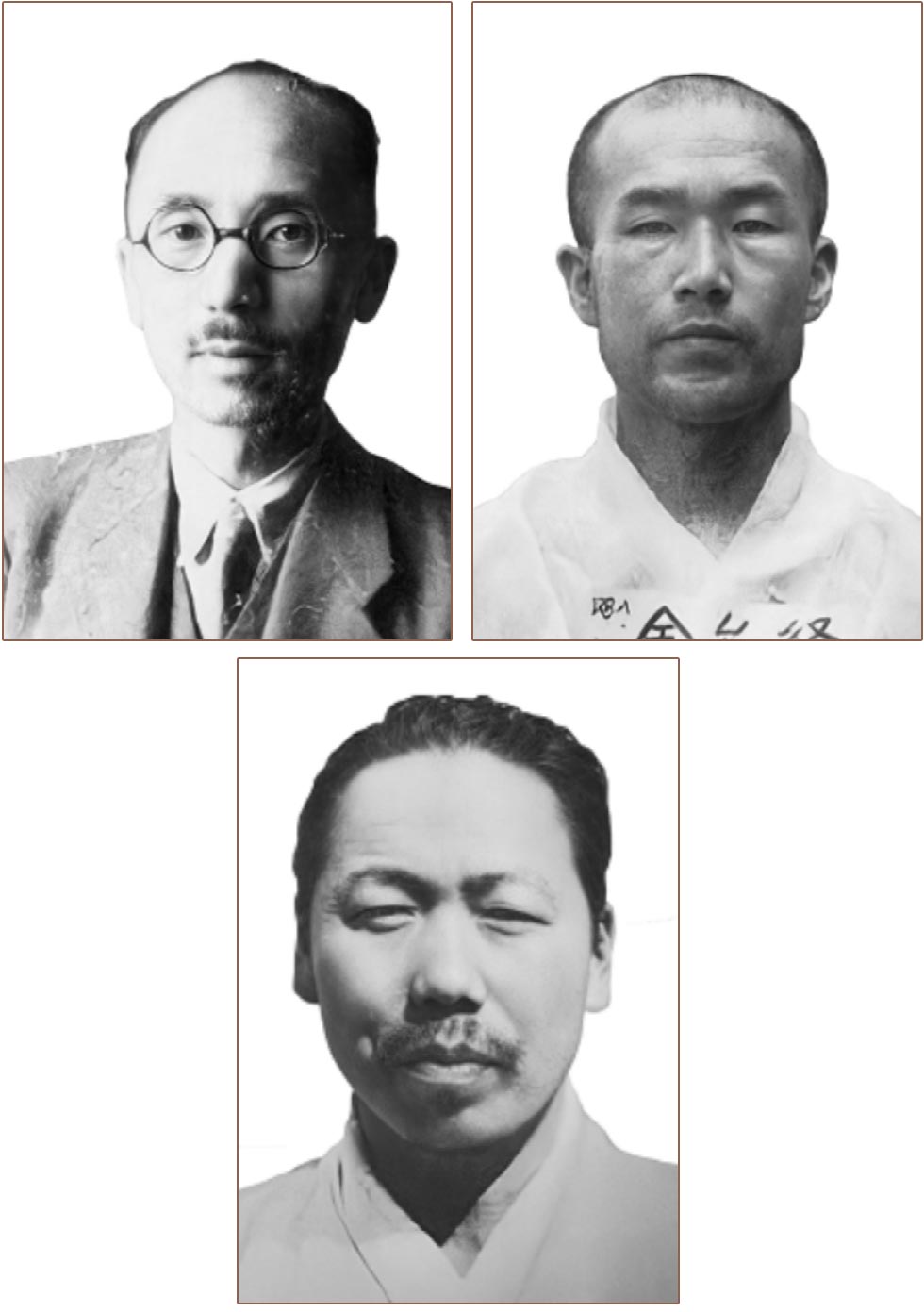

장지영, 이윤재, 최현배, 이희승, 김법린, 한징 등 한글학자가 중심이 돼 활동했던 조선어학회

<출처: 한글학회>

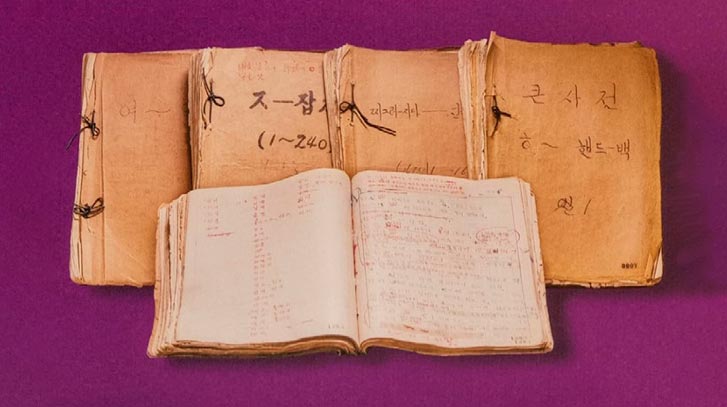

조선말 큰사전 원고(보물 제2086호)

<출처: 독립기념관>

가갸날의 시작, 한글날의 뿌리

1443년 세종대왕이 창제해 1446년 반포된 훈민정음은 조선시대 내내 ‘언문’이라 불리며 천대받았습니다. 그러나 조선 후기 실학자들의 연구와 1894년 고종의 「국

문 칙령」 선포를 거치며 서서히 위상이 달라졌습니다. 일제강점기에 들어서자 국어 학자들과 지식인들은 말과 글을 지키는 것이 곧 민족혼을 지키는 길이라 믿고 우리 말 연구 단체를 조직했습니다. 대표적인 단체가 1921년 12월 창립된 조선어연구회(현 한글학회)입니다.

1926년 조선어연구회는 훈민정음 반포 480주년을 기념해 11월 4일(음력 9월 29일)을 ‘가갸날’로 선포하고 기념식을 열었습니다. 이름은 ‘가, 갸, 거, 겨’ 식으로 한글을 배우는 방식에서 유래했으며, 이날 ‘한글’이라는 명칭도 처음 제안됐습니다. 1928년 ‘가갸날’은 ‘한글날’로 바뀌었고, 1934년부터는 음력 9월 29일을 양력 10월 28일로 환산해 기념했습니다. 광복 이후에는 훈민정음 해례본 기록을 근거로 음력 9월 10일을 양력 10월 9일로 정해 오늘날의 한글날로 이어지고 있습니다.

한글 맞춤법 통일안 마련에 기여한 장지영, 김윤경, 권덕규 선생 <출처: 국가보훈부>

조선어사전편찬회와 큰사전의 꿈

1929년 한글날 기념식에서는 조선어연구회를 중심으로 김두봉, 방정환, 백낙준, 변영로, 염상섭, 윤치호 등 사회 각계 108인이 참여해 조선어사전편찬회를 조직했습니다. 이들은 “문화의 기초는 언어이며, 언어를 정리하고 통일하는 것이 민족을 살리는 길”이라 선언하고, 사전 편찬을 민족운동의 대사업으로 삼았습니다.

1936년에는 편찬회가 조선어학회로 통합되면서 작업이 본격화되었습니다. 연구자들은 방대한 어휘를 수집했고, 동시에 조선어학회가 추진한 첫 사업은 맞춤법 통일이었습니다.

권덕규, 김윤경, 장지영, 이극로, 이윤재, 최현배 등 18인의 제정위원들이 3년에 걸쳐 「한글 맞춤법 통일안」을 마련했습니다.

이 안은 1933년 10월 임시총회에서 가결된 뒤, 한글날에 반포되었습니다.

이어 1936년에는 「표준말 모음」, 1941년에는 「외래어 표기법 통일안」이 공표되며, 우리말을 바로 세우려는 노력이 체계적으로 이어졌습니다. 이는 단순한 학술 사업이 아니라, 민족의 정체성을 지키는 언어 독립운동이었습니다.

조선어학회 사건과 원고의 기적

그러나 1942년 일제는 조선어학회를 탄압했습니다. 사건의 직접적 계기는 조선어학회 회원 정태진에 대한 수사 과정에서 민족주의 활동이 드러난 것이었습니다. 『큰사전』 원고에 실린 ‘태극기, 단군, 백두산’ 같은 단어와 취지서 속 ‘독립’이라는 표현이 불온한 증거로 몰리며 학회원들은 치안유지법 위반으로 투옥되었습니다. 이것이 바로 조선어학회 사건입니다.

회원들이 옥고를 치르는 동안 20여 년간 모은 『큰사전』 원고 또한 행방불명될 위기에 처했습니다. 그러나 일본의 전세가 불리해지고 행정이 혼란해지면서 원고는 압수되지 않았고, 1945년 10월 2일 서울역 조선운송주식회사 창고에서 기적처럼 발견되었습니다. 만약 이 원고가 사라졌다면 우리말의 집대성은 불가능했을 것입니다.

민족의 말과 얼을 지킨 『큰사전』의 완간

광복 이후 조선어학회는 다시 사전 편찬에 착수했습니다.

1947년 10월 9일 한글날, 마침내 『조선말 큰사전』 제1권이 간행되었고, 이어 제2권(1949), 제3권(1950, 이때부터 『큰사전』으로 명칭 변경)이 나왔습니다. 전쟁과 혼란으로 지연되었지만, 1957년 제4·5·6권이 발간되며 총 6권이 완간되었습니다. 발족에서 완간까지 28년, 본격 집필 이후 21년에 걸친 대장정이었습니다. 『큰사전』은 일상어부터 전문어, 고유명사, 방언, 옛말까지 아우른 종합 사전으로, 모두 16만 4,125개의 단어를 수록했습니다. 이는 단순한 학문적 성과를 넘어 민족의 말과 얼을 지켜낸 승리의 증거였습니다.

10월 9일 한글날은 단순한 기념일이 아닙니다. 그것은 한글을 목숨처럼 지켜낸 사람들의 희생과 헌신을 기억하는 날입니다.

오늘 우리가 자유롭게 글을 쓰고 읽을 수 있는 것은, 그분들이 지켜낸 언어 위에 서 있기 때문입니다.